Мозаика «Христос — Добрый Пастырь». Мавзолей Галлы Плацидии. V век

Мозаика «Христос — Добрый Пастырь». Мавзолей Галлы Плацидии. V век

Христианство родилось в еврейской среде, где изобразительное искусство не было развито, потому что вторая заповедь Декалога запрещает изображения (см.: Исх 20:4–5). И хотя изображения у евреев были — херувимы на Ковчеге завета, резьба с растительными мотивами в Иерусалимском храме и даже росписи в синагогах первых веков н. э., — среди первых учеников Христа интереса к какому бы то ни было искусству не наблюдалось. Благая Весть расходилась благодаря слову, а в словесном искусстве евреи весьма преуспели, достаточно вспомнить псалмы, литературу Премудрости, пророков, да и в целом мудрецы Израиля умели говорить красиво, поэтично и зажигательно.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Евангелист Матфей и ангел. 1661

Рембрандт Харменс ван Рейн. Евангелист Матфей и ангел. 1661

Но когда через проповедь Павла и других апостолов христианство стало распространяться по всей Римской империи, христиане столкнулись с миром, в котором огромную роль играло не только слово, но и образ, изображение, пластические и живописные искусства. И этот визуальный язык был очень действенным и доходчивым, поэтому христиане воспользовались им для своей проповеди.

Уже в конце II — начале III века в Римских катакомбах появляются изображения с христианской символикой: рыбка, якорь, корабль, Добрый Пастырь и др. Все эти образы связаны с Библией, но передаются уже изобразительным языком. Сюжеты Ветхого и Нового Завета также в изобилии встречаются на стенах катакомб и на саркофагах.

Когда христианство вышло из катакомб и христиане стали строить храмы, они украшали их фресками и мозаиками, чтобы каждый, кто зайдет под своды храма, без слов понял, во что верят христиане. Один из авторов IV века так советует своему другу: «Пусть рука превосходнейшего живописца наполнит храм с обеих сторон изображениями Ветхого и Нового Завета, дабы те, кто не знает грамоты и не может читать Божественных писаний, рассматривая живописные изображения, приводили себе на память мужественные подвиги искренне послуживших Христу Богу и возбуждались к соревнованию достославным и приснопамятным доблестям, по которым землю обменяли на небо, предпочтя невидимое видимому»1.

Надо помнить, что в Средние века Священное Писание не было доступно всем, народ был в массе своей неграмотный, да и книги были дорогими, поэтому книгой стал храм. Здесь люди слышали Слово Божие, и тут же они могли его видеть на стенах в изображениях, поэтому и родилось выражение «Церковное искусство — Библия для неграмотных».

Главными в каждом храме, естественно, были образ Христа и события из Его жизни, Его смерть и воскресение. Глядя на эти образы, человек узнавал не только сюжеты Писания, но и различные толкования тех или иных священных текстов. Красота рая, где ликуют праведники, или ужас ада, где страдают грешники, призвание апостолов и предательство Иуды, свет Христа на горе Преображения или молитва Спасителя до кровавого пота в Гефсимании — эти и другие образы, красочно изображенные художниками, навсегда запоминались. Средневековое искусство было очень разнообразным: это фрески, мозаики, витражи, картины, скульптуры, предметы прикладного искусства. Прибавим еще и то, что в Средние века перед соборами разыгрывались евангельские драмы: в Рождество — с вертепом и с историей о трех волхвах, на Пасху — с шествием на Голгофу и т. д. Все это использовалось для того, чтобы понятными народу средствами передать Благую Весть.

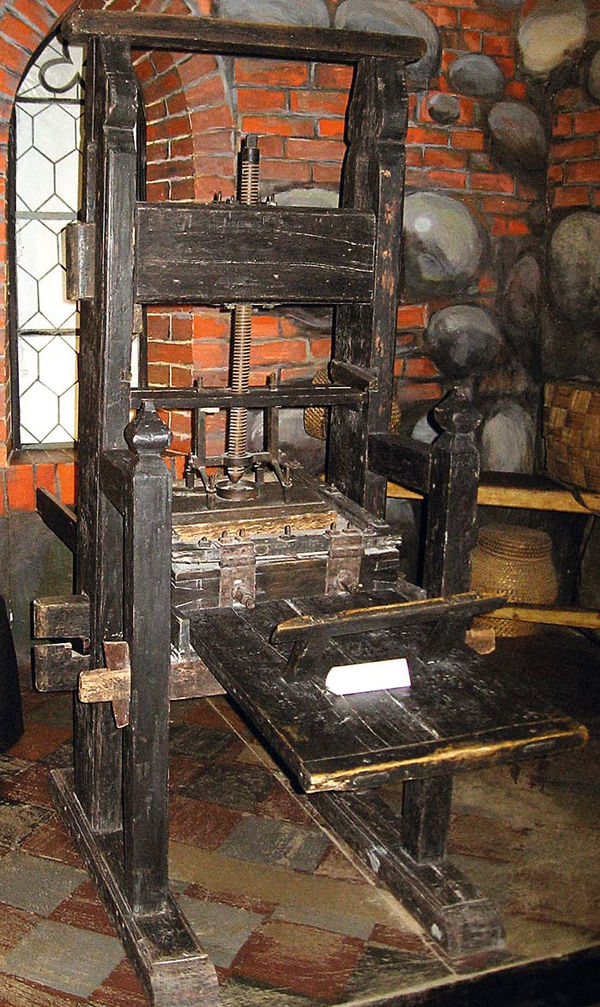

В XV веке изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом многое изменило в жизни христиан: Библия стала тиражироваться и оказалась доступной большому кругу людей. В это время расцветает искусство библейской иллюстрации. И ранее книги украшали яркими миниатюрами, красивыми заставками, изящными буквицами, но они были единичными и дорогими, а теперь, когда книги стали тиражироваться, появилась тиражная гравюра, и искусные мастера, такие как Дюрер, Альтдорфер, Кранах, стали резать по дереву или металлу и печатать сцены из Священного Писания, которые украшали книги. Нередко такие гравюры украшали дома верующих, напоминая о главных события истории спасения.

Печатный станок Гутенберга

Печатный станок Гутенберга

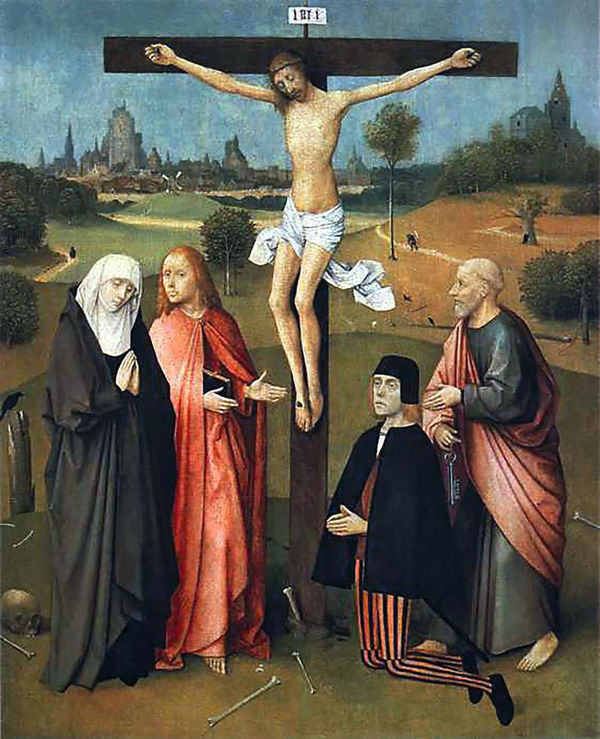

Живописцы также писали картины на библейские темы. Но не только. Например, Иероним Босх создавал картины-притчи, его замысловатые образы, порой пугающие и удивляющие, были своеобразной проповедью, так он заставлял людей думать о смысле жизни, тайне рождения и смерти, о любви и предательстве, святости и грехе. Лукас Кранах также писал картины, в которых через аллегории рассказывал историю спасения.

А такой художник, как Рембрандт, всю свою жизнь размышлявший над Библией, оставил нам целую галерею картин, в которых он передал с необыкновенной силой образы пророков, Эсфири, блудного сына, апостола Павла и др., и они до сих пор приковывают внимание зрителей, открывая великие смыслы Книги книг.

Искусство как средство благовестия вовсе не обязательно должно быть иллюстративным и прямо передавать библейские сюжеты. Но вдохновленный Священным Писанием художник может передать Благую Весть через образы, на первый взгляд не связанные с Писанием. Например, голландский натюрморт. Казалось бы, это всего лишь изображение предметов быта, каких-то трапез, «завтраков» и т. д. Но исследователями давно замечено, что одни натюрморты аллегорически говорят о Евхаристии, трапезе любви и благодарения, другие — отсылают к пиру Валтасара, нечестивого пиршества с разрушительными последствиями. В ином натюрморте можно увидеть подлинно шекспировские страсти, а в другом — красоту и щедрость сотворенного Богом мира и прообраз брачного пира.

Голландский художник Ван Гог в молодости был пастором, но вскоре понял, что просто проповедовать бедным людям, да еще в шахтерском районе, он не может. Он раздал им все свое имущество, жалование, заступался за них перед властями и был уволен. Говорят, что после увольнения Ван Гог пешком пришел в Брюссель к пастору Питерсону, пославшему его на служение, и показал ему свои рисунки. Тот сказал ему: иди рисуй, и тогда Ван Гог стал художником, изображая мир, в каждой точке которого ощущается Божьей присутствие. Художник прожил нелегкую жизнь, но до последнего дня был уверен, что своим искусством служит Богу.

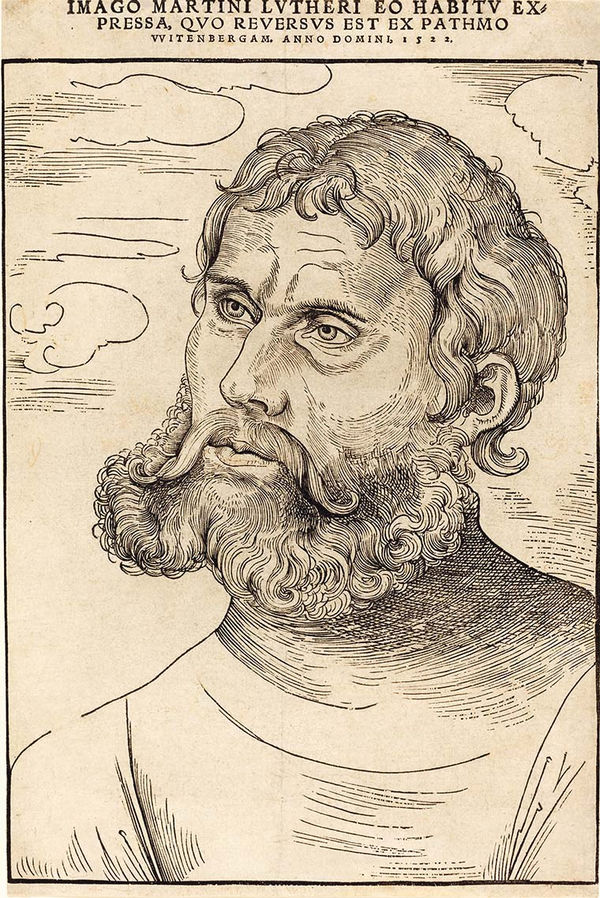

Лукас Кранах Старший. Мартин Лютер как Юнкер Йорг. 1521–1522

Лукас Кранах Старший. Мартин Лютер как Юнкер Йорг. 1521–1522

Живопись, графика, скульптура, поэзия, музыка, театр, архитектура — все эти виды искусства на протяжении веков служили средством благовестия. И множество художников, чье имя вписано в историю искусств, обращались к сюжетам Евангелия и тем самым открывали его для людей. «Благовещение» Боттичелли, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Пьета» Микеланджело, «Распятие» Эль Греко, «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Что есть Истина?» Николая Ге и многие другие произведения мировой и русской живописи можно назвать проповедью в красках. До сих пор они побуждают людей задумываться над смыслом Евангелия, размышлять о Личности Христа или тех, кто последовал за Ним. И даже когда в периоды атеизма прямая проповедь Евангелия была под запретом, произведения искусства продолжали свидетельствовать и благовествовать.

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837–1857

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837–1857

На рубеже XIX–ХХ веков появляется новый вид искусства — кинематограф. И едва ли не с первых его лет стали снимать фильмы на библейские темы. Уже в 1898 году вышла на экран картина Жоржа Гато и Луи Люмьера «Жизнь и страдания Иисуса Христа». С тех пор по всему миру было снято более сотни фильмов на евангельский сюжет. Но дело, безусловно, не в количестве. Некоторые фильмы стали мировыми бестселлерами, и их смотрели миллионы зрителей. Например, фильмы Франко Дзеферелли «Иисус из Назарета» (1977) и Мэла Гибсона «Страсти Христовы» (2004). Фильмы часто называют картинами, потому что это тоже изобразительное искусство, только не статичное, а динамичное. Наверное, кинематограф сегодня наиболее действенный способ донести до человека Благую Весть — и по охвату, и по зрелищности, и по визуальной убедительности. Хотя о многих экранизациях Евангелия ведутся споры, а некоторые фильмы приобрели скандальную славу. Но даже такие примеры все равно вольно или невольно служат делу благовестия, привлекая внимание людей, возможно, далеких от веры, к Евангелию. И это происходит часто. Например, когда был напечатан роман Булгакова «Мастер и Маргарита», многие, прочитав его, стали искать Евангелие, чтобы узнать, что об этом говорит источник. Точно так же талантливая музыкально и спорная по тексту рок-опера Ллойда Вебера и Тима Райса «Иисус Христос — Супер-звезда» стала когда-то для молодежи первым шагом к вере, первой встречей с Евангелием.

Искусство, будь то живопись, музыка, кинематограф, обращается прежде всего к сердцу человека, затрагивает его эмоции, заставляет размышлять. В этом его сила. Конечно, эту силу можно направить на разрушение, на зло. И такое искусство, к сожалению, существует. Но можно направить и на созидание, на добро, и через образы и символы, красоту и гармонию или, напротив, через дисгармонию, драму, напряжение передать спасительный смысл Благой Вести, рассказать о величии Божьем и жертвенной любви Христа.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами. 1890

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами. 1890

А будет ли место искусству в Царстве Божием? Такой вопрос задают нередко. И можно ответить на него утвердительно: безусловно, будет, потому что человек — существо творческое, такова его природа, он создан по образу и подобию Творца. Только в Небесном Иерусалиме искусство будет не проповедовать, а славословить. Об этом говорит нам Иоанн Богослов: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр 15:2–3).

Иероним Босх. Распятие с донатором. 1480–1485

Иероним Босх. Распятие с донатором. 1480–1485

Французский богослов русского происхождения Павел Евдокимов так писал: «Согласно Апокалипсису, в новый Иерусалим народы принесут славу и честь свою (Откр 21:24), следовательно, они не войдут туда с пустыми руками. Можно верить, что все, что приближает человека к истине в области знания, все подлинное, что он выражает в искусстве, и все истинное, что он переживает, — все эти вершины его гения войдут в Царствие Божие и совпадут со своей настоящей реальностью, как образ совпадает с оригиналом, в то время как здесь, на земле, они являются символами и сообщают нам свое пророческое видение»2.

1Цит. по: Нессельштраус Ц. Г. Искусство Раннего Средневековья. Новая история искусства. — СПб., 2000. — С. 54.

2Евдокимов П. Женщина и спасение мира. — Минск, Лучи Софии, 1999. С. 128.

Фото: wikipedia.org